日常生活の中で、電源コードやUSBケーブル、LANケーブルなどを接続する機会は多くあります。しかし、「差す」と「挿す」という言葉の違いを意識したことはあるでしょうか?これらの言葉は、似ているようでいて用途や意味に違いがあります。

本記事では、「差す」と「挿す」の正しい使い分けや、それぞれの動作が持つニュアンスの違いについて詳しく解説します。また、コンセントやUSBポートへの正しい接続方法、各種ケーブルの特徴や選び方についてもご紹介します。適切な知識を身につけることで、安全かつ効率的に機器を使用し、快適な環境を整えましょう。

ケーブルを差すと挿すの違いとは?

「差す」と「挿す」の意味解説

「差す」は一般的に物をある場所に入れる動作を指し、電源プラグやケーブルをコンセントに差し込む際に使われます。電源コードをコンセントに差すときや、電気ポットのプラグを壁のソケットに接続する場合などに用いられます。

一方、「挿す」は細いものを隙間に入れる行為を意味し、USBやLANケーブルをポートに挿すときに使用されることが多いです。ノートパソコンにUSBメモリーを挿す場合や、オーディオ機器にイヤホンジャックを挿すときに使われます。

使い方の違い

「差す」は比較的広範な用途に使われる言葉で、電源やプラグなどの接続に用いられます。これは、コンセントや電源タップなど、物理的に電気を供給する装置に接続する動作を指すことが多いためです。「挿す」はより限定的で、特に電子機器の端子やスロットにケーブルを接続する場面で使われることが一般的です。

例えば、デスクトップPCにLANケーブルを挿す場合や、外付けハードディスクをUSBポートに挿すときに用いられます。

また、「差す」は、比較的摩擦が少なく、滑らかに入るものに使われることが多いのに対し、「挿す」は、はっきりとしたガイドや抵抗のあるスロットに差し込む行為を指します。

そのため、一般的な電源プラグは「差す」と言い、USBコネクタやSDカードは「挿す」と表現されることが多くなります。

漢字の違いと用法

「差す」は比較的広義で使われ、物をある位置に入れる動作を指します。これは、電源やコンセント、プラグなどに関連する場面で頻繁に用いられます。

一方、「挿す」は物をすき間や特定の位置に入れる動作を表し、USBやメモリーカードを機器に接続する場合に適用されます。特に、電子機器におけるコネクタや端子との接続に関しては、「挿す」という表現が適切です。

さらに、「差す」は電気の流れを意識した言葉であり、「挿す」は物理的な接続や装着を指すことが多いため、文脈によって使い分けることが重要です。

電源ケーブルを「差す」「刺す」「挿す」「さす」…。意味合い的に「挿す」だと思うんだけど、文章中の変換だと「挿」が変換候補に出てこないのよね。そういった意味では「差」が安定っぽいんですけども。

— 澤倉じゃるる (@sawakura) February 27, 2013

コンセントに関する用語の理解

コンセントにプラグを差す方法

コンセントにプラグを差す際は、電圧や形状を確認し、安全に接続することが大切です。特に、電源の規格が異なる地域では、適切な変換プラグやアダプターを使用する必要があります。

また、プラグの向きや接続状態を適切に管理することで、電気トラブルを防げます。差し込みが緩いと電流が不安定になり、発熱や火災の原因となることもあるため、しっかりと奥まで差し込むことが重要です。

さらに、電源タップや延長コードを使用する際には、過剰な電流負荷を避けるため、ワット数の合計を確認しながら利用することが求められます。特に、消費電力の高い家電(電子レンジやドライヤーなど)を一つのコンセントに集中させると、ブレーカーが落ちる原因になるため注意が必要です。

コンセントを挿すところの種類

コンセントには様々な種類があり、一般的な家庭用コンセントのほかに、業務用や海外対応のコンセントもあります。一般家庭でよく見られるのは「Aタイプ」や「Bタイプ」ですが、オフィスや工場では「Cタイプ」や「SEタイプ」のような異なる規格が使われることもあります。

海外旅行の際には、訪問先の国で使用されるコンセントの形状を事前に確認し、適切な変換プラグを用意しておくことが重要です。

また、コンセントには埋め込み型や露出型があり、使用環境に応じて適したものを選ぶ必要があります。

最近では、USBポートを内蔵したコンセントも普及しており、スマートフォンやタブレットを直接充電できる利便性の高いタイプも登場しています。

正しい差し込み方と注意点

正しく差し込むためには、プラグの向きや形状を確認し、無理に押し込まないことが大切です。特に、プラグの刃の形状が違う場合や、コンセントのサイズが合わない場合、無理に差し込むと接触不良を起こし、発火の原因になることがあります。

適合しないプラグを使用する場合は、必ず変換アダプターを使用するようにしましょう。

また、コンセントが緩んでいる場合は、発火のリスクがあるため、修理や交換を検討する必要があります。特に、長年使用しているコンセントは内部の金属部分が摩耗し、接触が悪くなることがあります。このような場合は、専門業者に依頼して交換するのが安全です。

さらに、コンセント周辺にはホコリが溜まりやすく、これが火災の原因となることもあります。特に電源タップの差し込み口にホコリが溜まると「トラッキング現象」が発生し、発火する可能性があるため、定期的に掃除を行い、安全な使用を心がけましょう。

USBケーブルの接続方法

USB Type-Cの特徴と利点

USB Type-Cは上下の向きを問わず差し込めるため、使い勝手が良いのが特徴です。従来のUSB Type-AやMicro USBとは異なり、リバーシブル設計のため、ケーブルの向きを気にすることなく接続できます。

また、高速データ転送や急速充電が可能なため、多くのデバイスに採用されています。特に、USB 3.1やUSB 4.0に対応したType-Cは、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現し、映像出力や外付けストレージの接続にも適しています。

USB Type-Cのもう一つの利点は、電力供給能力の高さです。USB Power Delivery(PD)規格に対応している場合、最大100Wの電力を供給できるため、ノートパソコンやタブレットの充電にも使用できます。

このため、スマートフォンやタブレットだけでなく、ノートPCやゲーミングデバイスなど、幅広い機器での使用が増えています。

USBケーブルの挿し込み時の注意

USBケーブルを挿す際には、コネクタの向きを確認し、無理な力を加えないことが大切です。特に、Type-Cポートは頑丈に作られているものの、繰り返しの抜き差しや強い圧力によって内部端子が破損することがあります。そのため、挿し込む際は優しく行い、適度な力で確実に接続することが重要です。

また、異なる規格のポートに無理やり挿し込むと、破損の原因になるため注意しましょう。

例えば、USB Type-Cと見た目が似ているThunderbolt 3や4のポートは互換性があるものの、一部のデバイスでは機能が制限される場合があります。そのため、接続前にデバイスの仕様を確認し、適切なケーブルを使用することが推奨されます。

デバイスに応じた最適な接続方法

スマートフォン、タブレット、PCなどのデバイスに応じたUSB規格を選ぶことで、最適な接続が可能になります。特に、急速充電対応のUSBケーブルを使用することで、効率的な充電が実現できます。

例えば、最新のスマートフォンではUSB PD対応の充電器とケーブルを使用することで、30分以内にバッテリーの50%以上を充電できることもあります。

また、ノートパソコンを充電する際には、少なくとも60W以上のPD対応USBケーブルを選ぶことで、安定した電力供給が可能となります。

さらに、データ転送を重視する場合は、USB 3.1 Gen2以上のケーブルを選択すると、10Gbps以上の高速転送が可能になります。特に、外付けSSDや4Kモニターを接続する場合、高速かつ安定したデータ通信が求められるため、ケーブル選びが重要です。

このように、USB Type-Cの特性を理解し、用途に応じたケーブルやポートを選ぶことで、より快適で効率的な接続が可能になります。

10回差して1回は成功してた充電ケーブル

— 速水 照(水準ベクトル) (@teru_m_desu) December 2, 2023

iPhoneに差してもなかなか充電できなくてAirPodsに差したら一発でちゃんと充電できる

ケーブルじゃなくてiPhone自体が壊れた説

お客さんにもらった置くだけのやつ初めて役に立った

初めてお客さんが神様と思った

てか刺す?差す?挿す?

LANケーブルの役割と必要性

LANケーブルを差し込む意味

LANケーブルを差し込むことで、インターネットに安定して接続できます。Wi-Fiと比較して通信の安定性が高く、大容量のデータ通信にも適しています。特に、動画のストリーミングやオンラインゲームなどの安定した回線が求められる用途では、LANケーブルによる有線接続が推奨されます。

有線LANを利用することで、通信の途切れや遅延を最小限に抑え、快適なインターネット環境を構築することができます。

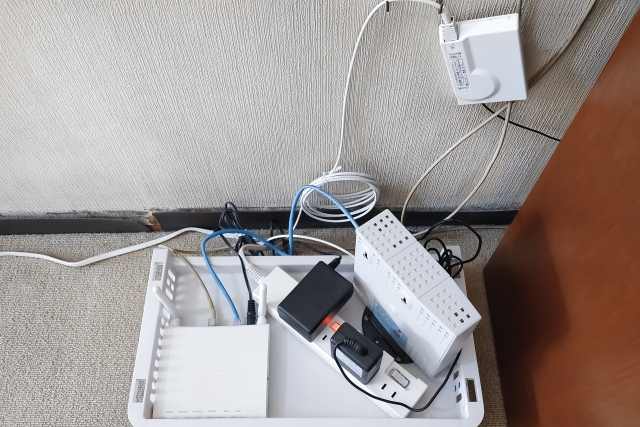

光回線とLANケーブルの関係

光回線を利用する場合、ONU(光回線終端装置)からルーターへLANケーブルを接続することで、有線でのインターネット環境を構築できます。

光回線は高速通信が可能であり、LANケーブルを用いることで、その性能を最大限に引き出すことができます。

また、光回線にはさまざまなプランがあり、最大1Gbps以上の速度を提供するものもあります。適切なLANケーブルを使用することで、安定した通信環境を維持することができます。

光回線とLANケーブルを接続する際には、使用するケーブルの規格も重要です。Cat5eやCat6などの高品質なLANケーブルを使用することで、通信速度や安定性を向上させることができます。

特に、高速インターネット環境を構築する場合は、Cat6AやCat7のようなより高性能なケーブルを選ぶと良いでしょう。

無線LANとの比較と選び方

無線LANは利便性が高い一方で、通信の安定性では有線LANに劣ります。Wi-Fi環境はケーブルが不要で自由な配置が可能ですが、電波干渉や障害物の影響を受けやすく、通信速度が低下することがあります。特に、複数のデバイスが同時に接続される環境では、帯域が分散されるため、通信が不安定になることがあります。

一方、有線LANは物理的な接続を行うため、通信が安定し、速度の低下が少ないというメリットがあります。オフィスや自宅での作業環境を整える際には、主要な機器(デスクトップPCやゲーム機など)を有線接続にすることで、より安定した通信環境を実現できます。

用途や環境に応じて、有線・無線を適切に使い分けることが重要です。リビングや寝室でスマートフォンを使用する際には無線LANが便利ですが、オンライン会議や大容量のデータ転送を行う場合は、LANケーブルを使用することで通信品質を向上させることができます。

Wi-Fi環境の構築

Wi-Fiと有線接続の違い

Wi-Fiは無線で通信できるため利便性が高いですが、障害物の影響を受けやすいです。壁や家具、電子機器の干渉によって通信速度が低下することがあります。そのため、Wi-Fiルーターの設置場所を工夫したり、中継器を利用することで電波の届く範囲を広げることができます。

また、最新のWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)規格を使用することで、従来のWi-Fiよりも高速かつ安定した通信が可能になります。

無線LANのメリットとデメリット

無線LANのメリットはケーブル不要で設置が簡単なことですが、電波干渉や距離による速度低下がデメリットとなります。特に、マンションやオフィスなどのWi-Fi利用者が多い環境では、他のWi-Fiネットワークとチャンネルが重なることで通信速度が低下することがあります。

また、Wi-Fiの電波は障害物によって弱まるため、壁の多い建物では通信が不安定になる可能性があります。

一方、無線LANのメリットとしては、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスを自由に持ち運びながらインターネットを利用できることが挙げられます。

さらに、近年ではメッシュWi-Fiシステムを導入することで、広範囲で安定したWi-Fi環境を構築することが可能になっています。

Wi-Fi環境でのケーブル使用法

Wi-Fi環境でもルーターとモデムの接続にはLANケーブルが必要になります。モデムとルーター間を適切なLANケーブルで接続することで、インターネット回線の安定性が向上します。

特に、光回線を利用している場合は、Cat6以上のLANケーブルを使用することで、高速通信を維持できます。

さらに、安定した通信を求める場合は、主要な機器を有線で接続するのがおすすめです。

例えば、デスクトップPCやゲーム機、ストリーミングデバイスなどは、有線LAN接続することで遅延を減らし、安定した通信環境を確保できます。また、Wi-Fiと有線LANのハイブリッド環境を構築することで、利便性と安定性の両方を兼ね備えたネットワークが実現できます。

接続方法と通信速度の関係

通信速度を最大限に引き出す方法

高速な通信を確保するためには、高品質なLANケーブルの使用や、ルーターの性能を確認することが重要です。特に、LANケーブルはCat5e以上の規格を選択することで、通信の安定性が向上します。

現在の主流であるCat6やCat6Aは、1Gbps以上の通信速度に対応し、ノイズ耐性にも優れています。また、ルーターの性能が十分でない場合、通信速度が制限される可能性があるため、最新のWi-Fi 6対応ルーターの導入や、有線LANの使用を検討することが望ましいです。

さらに、通信環境を最適化するためには、LANケーブルの長さも考慮する必要があります。長すぎるケーブルを使用すると信号が減衰し、通信速度が低下することがあります。

そのため、必要な長さに応じて適切なケーブルを選択し、配線を整理することで安定したネットワークを構築できます。

速度が影響する要因

通信速度には回線の種類、使用するケーブル、接続方法が影響します。特に、Wi-Fiではルーターの配置や障害物が速度低下の要因となります。

例えば、ルーターを壁の近くや部屋の隅に設置すると、電波が遮断されやすくなり、通信速度が低下することがあります。そのため、ルーターは部屋の中央や見通しの良い場所に設置するのが理想的です。

また、周囲の電子機器や他のWi-Fiネットワークとの干渉も、速度低下の要因になります。

電子レンジやBluetooth機器などはWi-Fiと同じ周波数帯を使用することが多いため、干渉を避けるためには、ルーターのチャンネルを手動で変更するのが有効です。特に、2.4GHz帯のWi-Fiは混雑しやすいため、可能であれば5GHz帯を使用することで、より安定した通信が得られます。

最適な回線の選び方

使用目的に応じて、光回線やモバイル回線などを選択することで、快適なインターネット環境を整えることができます。光回線は高速かつ安定した通信が可能なため、動画のストリーミングやオンラインゲーム、リモートワークなどに最適です。

一方で、外出先やモバイル環境での使用を想定する場合は、5G対応のモバイル回線を利用すると、比較的高速な通信が可能になります。

また、光回線の契約プランによっても通信速度が異なります。例えば、最大1Gbpsのプランと最大10Gbpsのプランでは、実際の通信速度に大きな違いが生じることがあります。利用環境や接続するデバイスの台数を考慮し、適切な回線プランを選択することが重要です。

さらに、プロバイダーによっては通信の安定性や回線速度に差があるため、口コミや評判を確認し、信頼できるプロバイダーを選ぶことが望ましいです。

工事や増設の必要性

新しい回線の設置方法

新規に回線を引く場合は、プロバイダーや回線業者との契約が必要です。

まず、利用可能な回線の種類(光回線、ADSL、ケーブルインターネットなど)を確認し、自分の用途に合ったものを選択することが重要です。光回線は高速で安定した通信が可能ですが、開通工事が必要な場合が多く、一定の期間がかかることがあります。

また、工事内容によっては、屋内配線の変更が求められることもあります。

例えば、既存の電話回線を活用する場合は比較的簡単な工事で済むことが多いですが、新たに光ファイバーを敷設する場合は、壁への穴あけ作業が必要になることもあります。

こうした工事の規模によって、工事費用や時間が変動するため、事前に詳細を確認しておくことが大切です。

増設に関する料金と費用

回線の増設には工事費や契約費用が発生するため、事前に見積もりを確認し、コストを把握することが重要です。一般的に、工事費は数千円から数万円の範囲で発生し、回線の種類や設置場所によって変動します。

また、一部のプロバイダーでは、契約期間を一定年数に設定することで、工事費が無料または割引されるキャンペーンを提供していることがあります。

こうしたオプションを利用することで、初期費用を抑えることが可能です。

増設に伴う費用は、回線そのものの工事費に加えて、追加で必要になる機器(ルーター、LANケーブル、Wi-Fi中継器など)の購入費用も考慮する必要があります。特に、広範囲でのネットワーク構築を考えている場合は、Wi-Fiメッシュシステムや高性能ルーターの導入も検討すると良いでしょう。

さらに、月額料金も増設によって変わることがあるため、契約内容をしっかり確認することが重要です。

業者依頼のメリットと注意点

プロの業者に依頼することで、適切な配線工事や速度改善が期待できます。特に、専門知識が必要な光回線の敷設や、複数の部屋にネットワークを構築する場合には、プロの技術が大きなメリットとなります。

また、適切な配線計画を立てることで、後々のトラブルを防ぎ、より快適なインターネット環境を実現できます。

しかし、業者選びには注意が必要です。業者によっては、不要なオプション契約を勧められることがあるため、事前に見積もりをしっかりと確認し、自分に不要なサービスが含まれていないか確認することが大切です。

また、施工の質にも差があるため、口コミや評判をチェックし、信頼できる業者を選ぶことが推奨されます。

さらに、契約前には必ず保証やアフターサポートの有無を確認し、万が一のトラブルに備えることも重要です。

頑張ってボロボロのソファを捨てたので、大幅にな模様替えするのにテレビを隣の部屋に移動させたらケーブル差すところのプラグの種類が違くて、今絶望。

— 溺れる水草。 (@hydrocubic) November 22, 2024

ネジネジするやつから挿すだけのやつにケーブルを買い替えるか…また元の部屋に戻すか…。

ケーブルの種類と特性

各種ケーブルの特徴比較

LANケーブル、USBケーブル、電源ケーブルなど、それぞれ異なる特性を持ち、用途によって適切な種類を選ぶことが重要です。

LANケーブルにはCat5e、Cat6、Cat7などの規格があり、通信速度やノイズ耐性が異なります。

USBケーブルも、USB 2.0、USB 3.0、USB 4.0など、世代ごとに転送速度や対応デバイスが変わります。

電源ケーブルは、機器ごとに異なる電圧や電流に対応しているため、適切なものを使用しないと機器の故障や発火のリスクが生じることがあります。

機器に適したケーブルの選び方

使用するデバイスや目的に応じて、適切なケーブルを選ぶことで、通信速度や充電効率を最大限に高めることができます。

例えば、ゲーミングPCや高解像度の動画編集を行う場合、Cat6AやCat7のLANケーブルを使用することで、より安定した通信環境を構築できます。

USBケーブルについても、スマートフォンの急速充電にはUSB PD(Power Delivery)対応のケーブルを選ぶことで、より短時間で充電が可能になります。

また、データ転送を高速化するには、Thunderbolt 3やUSB 3.1 Gen2以上のケーブルを選ぶことが推奨されます。

電源ケーブルも、機器ごとに適したものを使用することが重要です。

ノートパソコンの電源アダプターはワット数や電圧が異なるため、純正品を使用することが安全です。

家庭用電源ケーブルの場合、耐久性の高い二重被覆仕様のものを選ぶと、断線のリスクを軽減できます。

ケーブルの形状とパフォーマンス

ケーブルの形状や材質によって、耐久性や伝送速度が異なります。

例えば、フラット型のLANケーブルは配線のしやすさに優れていますが、シールド性能が低いため、電磁波ノイズの影響を受けやすいことがあります。

対して、ツイストペア構造のLANケーブルはノイズ耐性が高く、長距離でも安定した通信を維持できます。

USBケーブルの場合、編み込みナイロン製のケーブルは耐久性が高く、頻繁な抜き差しにも強い特徴があります。

一方で、柔軟性のあるシリコンコーティングのケーブルは、絡まりにくく持ち運びに適しています。

また、金メッキコネクタを採用したケーブルは、酸化や腐食を防ぎ、長期間安定した接続を維持することができます。

このように、ケーブルの選択は使用環境や用途によって最適なものを選ぶことが重要です。適切なケーブルを使用することで、デバイスの性能を最大限に引き出し、快適な通信や充電環境を整えることができます。

電源と配線の基本概念

電源を安定させる要素

安定した電源供給のためには、適切なコンセントやタップの選択が必要です。特に、使用する機器の消費電力を考慮し、適切なワット数に対応したコンセントを選ぶことが重要です。

また、電源タップを使用する際には、過負荷を避けるために合計消費電力を確認し、適切な保護機能(ブレーカーや雷サージ保護)が備わったものを選ぶと、機器の安全性が向上します。

さらに、電源ケーブルの品質も電力供給の安定性に関わります。細すぎるケーブルは発熱や断線の原因になりやすいため、太さや耐久性を考慮したものを選ぶことが推奨されます。

屋外で使用する場合は、防水・防塵仕様の電源ケーブルやコンセントを使用することで、安全性を確保できます。

配線方法の解説

配線の整理をすることで、電源トラブルや断線のリスクを減らし、安全性を高めることができます。配線を整理せずに放置すると、ケーブルの絡まりや、踏みつけによる断線が発生しやすくなります。そのため、ケーブルクリップや結束バンドを使用して適切に束ねることが推奨されます。

また、床に直接配線を這わせる場合は、保護カバーを装着することで断線や損傷を防ぐことができます。

配線を整理する際は、電源ケーブルとデータ通信ケーブル(LANケーブル、HDMIケーブルなど)を分けて配置するのが理想的です。

電源ケーブルから発生する電磁波がデータ通信に干渉し、通信速度の低下や信号の乱れを引き起こす可能性があるため、距離を取ることでトラブルを防ぐことができます。

設置におけるポイント

適切な配線と整理を行うことで、効率的で安全な電源環境を構築できます。

まず、コンセントや電源タップの配置を考慮し、無理なく配線できるレイアウトを計画することが重要です。電源タップを床に直置きするのではなく、壁に取り付けることで、ケーブルの絡まりやほこりの蓄積を防ぎ、より清潔で安全な環境を保つことができます。

また、機器の消費電力が高い場合は、専用の回路を設けることも検討すべきです。特に、エアコンや電子レンジなどの高出力機器と同じ回路に他のデバイスを接続すると、ブレーカーが頻繁に落ちる可能性があるため、負荷を分散させる配線計画が求められます。

最後に、定期的な点検とメンテナンスを行うことで、安全な電源環境を長期間維持できます。コンセントの緩みやケーブルの劣化が見られる場合は、早めに交換し、火災や感電のリスクを最小限に抑えることが大切です。

まとめ

ケーブルの差し方や挿し方を正しく理解することで、安全かつ効率的に機器を接続できます。適切な接続を行うことで、データ転送の速度向上や電力供給の安定化が期待できます。特に、使用する機器ごとに最適なケーブルの種類を選ぶことが重要です。

例えば、LANケーブルではCat6以上の規格を選択することで、より高速で安定した通信が可能になります。また、USBケーブルに関しても、デバイスの仕様に応じてUSB 3.1やUSB 4.0などの高性能な規格を選ぶことで、データ転送速度を向上させることができます。電源ケーブルも同様に、機器に適した電圧・電流に対応したものを使用することで、過負荷を防ぎ、機器の寿命を延ばすことができます。

さらに、正しい配線管理を行うことで、安全性を確保しながら、快適な作業環境を構築できます。ケーブルを適切に整理することで、断線や接触不良のリスクを低減し、通信や電力供給の安定性を向上させることができます。また、適切な保護アクセサリー(ケーブルカバーや結束バンドなど)を活用することで、整理整頓された環境を維持することが可能です。

用途に応じた最適なケーブルや回線を選び、適切に管理することで、快適な通信・電源環境を構築し、長期間にわたって安定した使用が可能になります。